東京の下町といわれる荒川区南千住は、古き良き歴史と文化が今も息づく場所です。

この街に、戦国時代から続く歴史的な神社があることをご存知でしょうか?

今回は、上杉謙信の家臣が創建したと伝わる胡録(ころく)神社の知られざる魅力と、ご利益の秘密に迫ります。

450年以上続く、武士が築いた神社の歴史

胡録神社の歴史は、今から約450年以上前の戦国時代にまでさかのぼります。

戦国大名・上杉謙信の家臣であった高田嘉左衛門が、戦に負けたどり着いた際に創建したと伝えられる神社です。

生活の安全と繁栄を願い、二柱の神様をまつるために胡録神社を建立したそうです。

戦に負けて生き延びた武士たちにより、平和の神がまつられたストーリーは、神社創始の精神そのものといえるでしょう。

「第六天」から「胡録」へ、名前に込められた二つの意味

もともと、この神社は江戸時代まで「第六天(だいろくてん)」と呼ばれていました。しかし、明治二年(1869年)に現在の「胡録神社」へと改名されます。新しい名前には、二つの由来が込められているんだとか。

一つは、戦国時代の武士が矢を入れていた携帯用の武具「胡録」にちなんだものです。これは、創建者である武士のルーツを象徴しています。

もう一つは、牡蠣の殻から作られる白い顔料「胡粉」に由来します。地域産業への敬意と、「第六天」の音を残す工夫がされているのです。

このように、胡録神社の名前は、単なる改名ではなく、武士の伝統と地域社会の歴史を巧みに結びつけた、まさにアイデンティティの再構築だったと言えるでしょう。

胡録神社のご利益は足と耳の健康!

胡録神社の最大の特徴は、まつられている神様とユニークなご利益です。

主祭神は面足尊(おもだるのみこと)と惶根尊(かしこねのみこと)。

美と健康、夫婦円満の神様として知られています。

それ以上に注目すべきは境内にある道祖神(どうそじん)です。

この道祖神は、もともとは村の入り口にまつられ、わざわいが侵入するのを防ぐ役割がありました。道や旅の安全を守る神様として、旅行の安全や交通安全にご利益があるとされています。

特にユニークなのが「足の神様」として知られている点です。

道中の安全と関連して、足の病気が治るよう願って、わらじやぞうりを奉納する風習が今も続いています。

さらに珍しいのは、耳の病気が治ることを願う際には、穴を開けたお椀を二つ奉納する風習です。耳の健康を願う場所としても、地元で大切にされています。

実際に歩くと感じる歴史と再開発が共存する境内

神社名の由来にもなった、かつてこの地で盛んだった産業、胡粉(牡蠣の殻から作る白い顔料)作りに使われた石臼が展示されています。

戦に負けてしまった武士たちが過去と決別し、開拓者として生きる決意をあらわす象徴として、刀と鎧を埋めたと伝えられる場所もあります。

当時の武士たちの気持ちを想像すると、感慨深いですね。

境内を歩いていると、戦国時代から続く歴史と、マンションが立ち並ぶ街並みが不思議なほど調和していることに気が付きます。

神社を出るとスカイツリーが目の前に!マンション群の中にひっそりと存在する神社、一歩出るとスカイツリーの景色がきれいです。

新旧調和のとれた景色こそが、地元からパワースポットといわれる理由なのでしょうね。

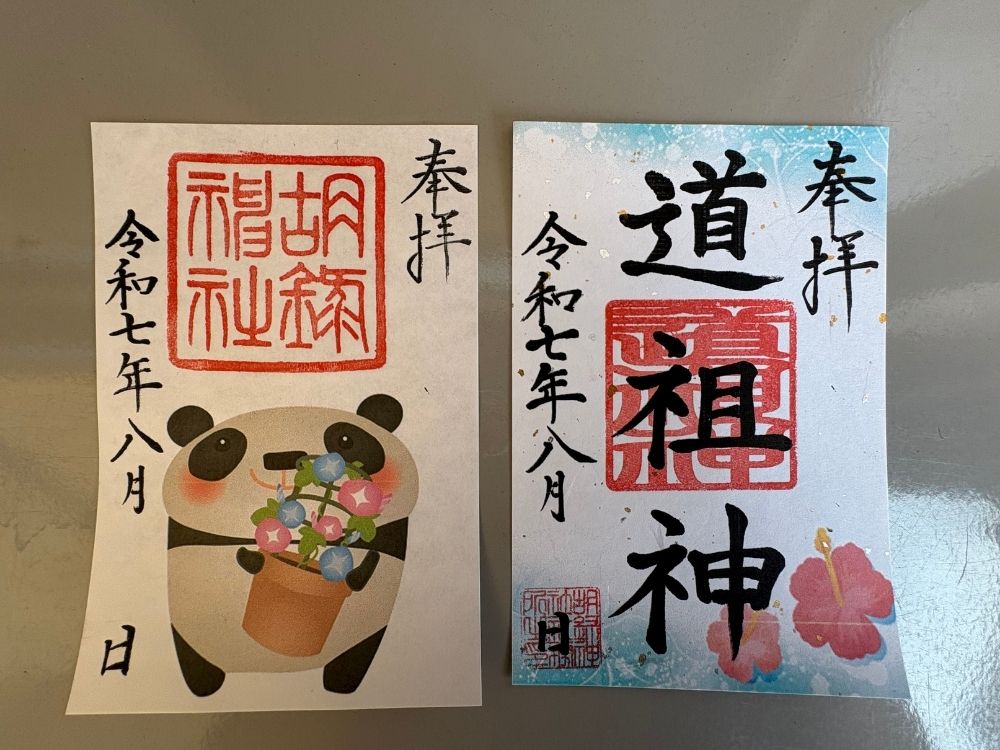

柔軟な対応がうれしい胡録神社の御朱印

胡録神社では、参拝した祭に御朱印をいただけます。

神職が不在の場合でも、あらかじめ用意された「書置き」の御朱印があり、初穂料を箱に納めれば、持ち帰ることが可能です。

季節やイベントに合わせた限定デザインの御朱印もあり、参拝者から喜ばれています。取材時は6種類の御朱印があり、そのうち2種類の御朱印をいただきました。

荒川区の歴史が詰まったパワースポット

胡録神社は戦国武士の開拓にはじまり、神仏分離による神社名の変更、そして大規模な都市再開発を乗り越えてきた、荒川区南千住の歴史そのものです。

かつての汐入地区にあった、胡粉の石臼や刀塚といった遺物が、この神社の境内に集まっています。古い街並みが失われつつある現在、胡録神社は地域の人々にとって、過去と現在をつなぐ大切な場所になっているのです。

南千住の新しい顔と古い顔の両方を感じられる胡録神社。歴史好きの方はもちろん、足の健康を願う方や、ユニークなパワースポットを探している方にもおすすめです。

ぜひ一度足を運んで、450年の歴史を感じてみてくださいね。

胡録神社

住所:東京都荒川区南千住8丁目5番6号

アクセス:JR常磐線、東京メトロ日比谷線、つくばエクスプレス「南千住駅」から徒歩約12分

営業時間(社務所):9:00-16:00

TEL:03-3806-1673